SALUD MENTAL

La angustia en la pandemia

Miguel González Manrique, MD

Profesor, Departamento de Psiquiatria, Recinto de

Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico

Describiremos ahora la resonancia emocional individual y colectiva de la angustia provocada por la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, siguiendo el modelo de la psicología filosófica existencial.

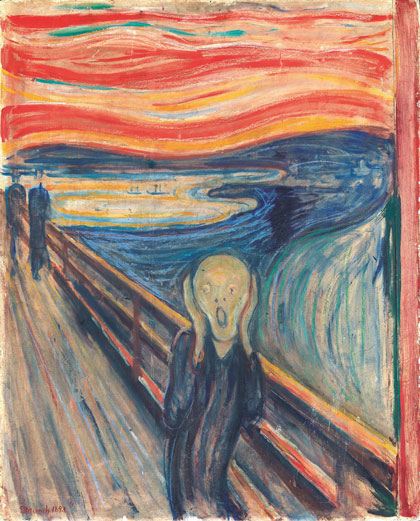

La obra artística El grito, pintada por Edvard Munch en 1893, se convirtió en la representación mundial de la angustia en la vida moderna. Al crearla, Munch proyecta su propio devenir atormentado: quedó huérfano a los cuatro años por la muerte de su madre, una de sus hermanas murió de tuberculosis y la otra, contagiada; pobreza, bipolaridad, alcoholismo y otras desgracias, como haber padecido de influenza en 1918, marcaron su vida. Hoy en día, con la pandemia, El grito cobra mayor relevancia representativa: el puente como símbolo de cambio o transición en el paso de la vida, los “otros” anónimos, distantes y borrosos, los colores en el paisaje, las aguas turbulentas de su existencia y la expresión cadavérica del personaje-momia intentando contener el tormento para no estallar. El propio artista lo describe: “Estaba allí, temblando de miedo y sentí un grito infinito perforando la naturaleza”.

La pandemia es la representación existencial de la pérdida (enfermedad, dolor y muerte) que no podemos ni sabemos controlar y que se nos presenta como algo desconocido, imprevisto, extraordinario y cataclísmico; como algo que nos impone otra forma de vivir y nos termina sometiendo a la impotencia y a la angustia.

El término “angustia” proviene de la raíz germánica “angh” (“eng” en alemán actual, que significa angosto, estrechez, constricción). Sigmund Freud, (1926), lo utiliza como “angst” –miedo en alemán– y lo define como una reacción desplaciente ante la inminente posibilidad de “pérdida de objeto” (persona). Si bien para el inconsciente no existe la muerte, ella es lo que nos permite vivir “como si” fuésemos inmortales; el yo es quien se enfrenta ineludiblemente con el peligro de su disolución y es quien experimenta la angustia. Este intenta deshacerse de su malestar y, al no poder eludir el peligro, trata de esconder la reacción sobre sí mismo, por lo que niega, reprime, sublima y, en ocasiones, hace todo lo contrario de lo que teme (festeja), intentando de esta forma deshacer la amenaza. Si estos mecanismos son efectivos, la experiencia subjetiva de la angustia será mínima o solo permanecerá por intervalos breves y controlables. Pero de no ser efectivos, la persona vivirá angustiada con un gesto de preocupación, cabizbaja, el ceño fruncido, la mirada triste, dispersa su atención, sintiéndose extraña y diferente. Experimentará incertidumbre, inseguridad, temor y asombro. Aunque vivimos cotidianamente sintiendo cierto grado de incertidumbre, solo cuando esta se instaura prolongada y continuamente nos molesta y asusta; con ese susto continuo que se siente en el pecho; con esa sensación muy parecida a la que todos hemos experimentado cuando nos enfrentamos a lo imprevisto; cuando nos llevamos las manos al pecho y luego exhalamos para aliviar el susto.

A esta incertidumbre ante lo impredecible en el tiempo, se añade la que procede de la inminente pérdida material. Esa en la que el hombre contemporáneo tiene invertida la mayor parte de su yo. “¡Todo, pero no me toquen mi dinero!”, se escucha pensar a muchos. Otros, más humanos, pero menos afortunados, piensan: “¿Y qué será de nosotros y de mi hogar?”.

Cuando la persona entra en una dimensión angustiosa donde todo se torna extraño, ajeno y diferente, busca desesperadamente una escapatoria, una salvación. Todo lo contrario le ocurre al moribundo al que, la única y verdadera certidumbre en su existencia es la muerte; lo aturde y lo hace enajenarse, distanciarse y recogerse resignado y triste en su propio luto por lo que asume una cierta indiferencia ante los demás, los que para él, están verdaderamente vivos.

La angustia existencial, la más profunda, es aquella donde no hay agenda de vida, ni proyectos futuros. Es ese presentimiento de la nada, del no-ser, que pasa como un pensamiento fugaz relampagueando brevemente y que nos ciega. Ese tedio o insufrible pesadez de la vida angosta por donde el alma vaga y flota como niebla sobre la quietud. Ese tiempo detenido que ha hecho la vida, esa rara burbuja de inmovilidad en la que estamos suspendidos. El Réquiem o marcha fúnebre es la música de fondo que escucha atentamente toda la humanidad. Al yo, completamente desarmado, solo le queda la fe como único refugio de amparo y sosiego espiritual, bastante efectiva, por cierto.

La enfermedad y la muerte de los demás se miran desde lejos aun cuando estén físicamente cerca. Ellas son algo que les ocurre a otros, no a mí, y de cuyos pormenores no quiero saber. Y si tengo que acercarme a verlas, lo haré con una mirada de reojo, como bien la representa Francisco Goya en su grabado “A caza de dientes” de la serie Los caprichos. Podemos obviar esa muerte ajena, si bien nos recuerda la inevitabilidad y cercanía de la nuestra, sin que menoscabe nuestro mundo anímico, a menos que se acerque a nuestros seres queridos. Entonces sí reaccionamos; evitamos toda actividad de riesgo, repasamos nuestra vida pasada y las decisiones trascendentales, nos hacemos más desprendidos y regalamos más, nos volvemos solidarios y protectores, atentos, cariñosos y comunicativos, y el acto amoroso –o su equivalente– será más intenso, gratificante y reafirmatorio. Por primera vez miramos la muerte de un hijo o de una madre “como si ocurriesen” y enrostramos sus consecuencias: el trastoque de la continuidad planificada, los testamentos y herederos, lo que pierde y gana cada cual, las nuevas estructuras familiares con sus roles y jerarquías, las nuevas costumbres y aspiraciones, las esperanzas y goces que tendremos que enterrar, y cargar con las añoranzas, anhelos y culpas para vivir y abrir un nuevo sendero para seguir, tal y como tantas veces lo hicieron nuestros antepasados en la prehistoria.

Y, como despertando de un sueño, pasado el susto, miraremos un amanecer y pensaremos: la vida se ha hecho interesante; ha recibido de nuevo todo su sentido y valor.